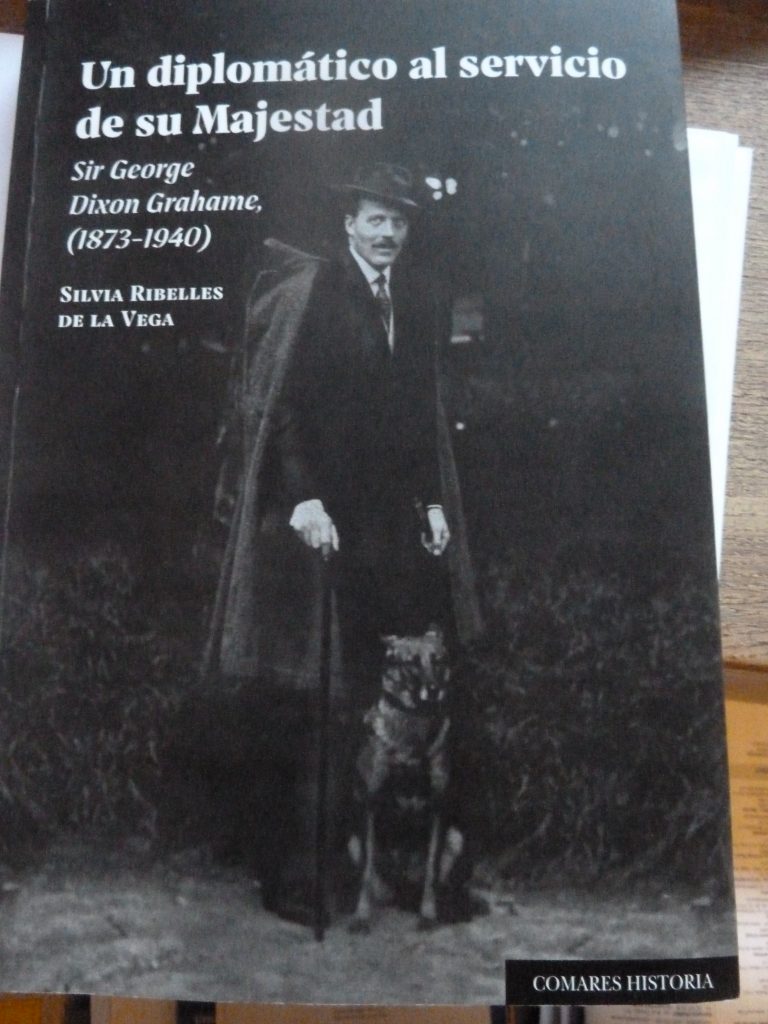

EL EMBAJADOR DE S.M. BRITÁNICA ANTE LA MONARQUÍA ALFONSINA Y LA SEGUNDA REPÚBLICA: SOBRE UNA RECIENTE BIOGRAFÍA (y II)

ANGEL VIÑAS

Silvia Ribelles ha dedicado espacio a desarrollar la sorpresa que el 14 de abril despertó entre los diplomáticos británicos en Madrid y en Londres. Hace lo que un buen historiador, y no en plan de cantamañas prejuzgados como muchos de los que ahora escriben con supuesta autoridad de titanes. Les cogió de sorpresa. No se lo esperaban. Los comentarios fueron prolijos. Uno de ellos, un “experto”, ejemplifica cuán difícil era -y es- en la actividad diplomática diaria anticipar lo que deparará el futuro: “Esto es solo el principio de importantes cambios en España, importantes solo para España, ya que no creo que sean transcendentes para nuestro país” (p. 133). Con razón dijo mucho después un primer ministro japonés, Yasuhiro Nakusone, que en política prever lo que puede ocurrir una pulgada por delante de los acontecimientos es adentrarse ya en terreno desconocido.

Nada de lo que antecede significa que Sir George Grahame no tomara, como se dice, la medida a la joven República. Vio en ella la clara y evidente posibilidad de que España dejara detrás decenios, si no siglos, de decadencia y de que se pusiera a tono con la modernidad europea. Siempre fue por delante de la mayoría de sus compañeros y superiores en Londres, piedras angulares del Imperio, que como corresponde a los servicios centrales pensaban en coordenadas más amplias, pero no por ello necesariamente más acertadas. En la actualidad, los escribidores a sueldo de la derecha española estarán en contra de tal aseveración.

En contra de una historiografía muy asentada servidor sostiene que la década de los años treinta fue también, aunque de otra forma, un período de cierta “decadencia” británica en política exterior, como la calificó Jean-Baptiste Duroselle para el caso de Francia. Solo que Gran Bretaña era, y sigue siendo, una isla (más otras menores) con el aditamento de la entonces nueva Irlanda del Norte. Además, separada del continente por un océano que, aunque estrechito, imponía obstáculos insalvables merced a la supremacía escasamente contestable de la Royal Navy (los japoneses, años más tarde, no tardaron en demostrar lo contrario en aguas asiáticas).

Algunos historiadores (no hablemos ya de los gacetilleros) siguen, dale que te pego, acudiendo a un supuesto dictum de Lenin de que España sería el segundo país europeo, después de Alemania, de caer bajo la esfera de influencia comunista. Confieso no haber leído todas las obras de Lenin y agradecería a quien lo haya hecho que me informara de dónde apareció la cita y, si es posible, los argumentos que la sustentaran. Además, la ecuación Azaña=Kerenski no dejó de flotar en la mefítica atmósfera desde la cual algunos “genios” del Foreign Office contemplaron la realidad española de la época.

Más cerca del presunto peligro rojo que, según convención derechista tradicional y que ya vehiculaban los monárquicos alfonsinos, se cernía sobre la amada Patria, el duque de Alba había comunicado a Sir George que España sería el “el último país en convertirse al bolchevismo”. Por su parte el general Berenguer había manifestado a un periodista francés que “el comunismo era prácticamente inexistente en España” (p. 143). Ambas declaraciones eran, sin la menor duda, más ajustadas a la realidad que los sueños y pesadillas que transmitían a Mola (director general de Seguridad) y a Franco (director de la Academia General Militar) los “cruzados” de la Entente Internationale Anticommuniste con sede en Ginebra.

Los que caracterizo de “cruzados” los había también en el cuerpo consular británico asentado en España. El más representativo, por la audiencia que alcanzó a partir de agosto de 1936, fue un oscuro personaje, el cónsul general en Barcelona, Norman King. Daría mucho de sí. El acudir a los toros como ejemplificación de la supuesta atracción de los españoles por verter sangre de sus compatriotas fue una de sus más populares metáforas, pero no la única. Quizá con Sir George en puesto no se hubiera atravido a hacerlo. Sin él, no encontró ningún impedimento.

Durante los tumultuosos años que le tocaron vivir en España, Sir George criticó algunas de las informaciones que suministraba al augusto diario The Times su corresponsal en Madrid y que han despistado a más de un historiador. Ya en la época había gente, incluso en las altas esferas de la Administración británica, que percibía la realidad internacional también a través de las columnas del rotativo, cuyo director debe figurar -aunque no siempre aparece- en la lista de los “apaciguadores” más indomables. Su influencia se advierte en los comentarios y anotaciones con los que otros “genios” del Foreign Office ampliaron los telegramas y despachos de su embajador, probablemente demasiado poco conservador para ellos.

Silvia Ribelles recupera muchos de tales informes anotados. Bastantes de entre ellos los había sacado a la luz Enrique Moradiellos, Otros, un servidor (por no contar historiadores británicos y norteamericanos). Los que aflora la autora, siguiendo un orden cronológico estricto, permiten ver cómo Sir George siguió los acontecimientos al día a día. Ello se revela en toda su intensidad en el caso del octubre asturiano. En mi opinión, el peso de lo diario puede llevar a oscurecer la reflexión más calma y ponderada que el embajador hizo llegar a posteriori a Londres y que, teniendo en cuenta lo que había publicado la prensa británica, a veces difería considerablemente de la misma. Silvia Ribelles, desde luego, considera que Sir George tuvo un perfil “menos conservador” que su sucesor en el cargo. Es una descripción que no hace del todo justicia al primero, porque este último no es que fuera más conservador, es que era mucho más prejuzgado y se dejó embaucar por las derechas españolas más extremas. De diplomático ecuánime, analítico, conocedor de la amplia élite política y social del país, rien de rien. Sir Henry Chilton fue un desastre para España y también para su propio país. Uno de los más del servicio diplomático británico de la época.

Todo embajador debe tener en cuenta, en su información a los servicios centrales, la atmósfera dentro de la cual se percibirán sus despachos y telegramas. En lo que se refiere a los asuntos diarios (desórdenes públicos, desacatos a la autoridad de la izquierda revolucionaria, algaradas múltiples) la producción de la embajada bajo Sir George fue notable y, a diferencia de lo que pasa con la alemana o la italiana, se conserva en gran medida. El único ejemplo comparable podría ser la norteamericana, en la cual también se observa el impacto de la llegada de un nuevo embajador, en este caso político y amigo personal del presidente Roosevelt: Claude G. Bowers. (Por cierto, sus memorias, publicadas mucho después de la guerra y tras haber abandonado el servicio diplomático de Estados Unidos, hay que tomarlas con un granito de sal y compararlas con su información de cuando estaba en Madrid: hay desacuerdos y, a veces, contradicciones).

En mi modesta opinión, en los tiempos alborotados actuales en que renacen las “verdades eternas” que sobre la segunda república española vertieron quienes quisieron acabar con ella para justificar su sublevación, la recuperación de la figura de Sir George D. Grahame, que ha hecho Silvia Ribelles de la Vega, debería ser un incentivo para que otros historiadores españoles y no españoles se inclinen de nuevo sobre su producción en forma de telegramas y despachos, bien al día o más meditados.

Nuevas miradas (y la esperanza de que en algún momento en el futuro las autoridades británicas se decidan a desclasificar la documentación del Secret Intelligence Service sobre la España de los años veinte y treinta, si no la han destruido, y la todavía no revelada del contraespionaje, MI5) deberían formar parte del abanico de claves con que los historiadores continuarán derruyendo las versiones amamantadas por el franquismo y el neofranquismo o también por la política de apaciguamiento británica de la época. Y, en ello, quizá sea posible echar luz sobre la perniciosa actuación de algún que otro diplomático británico filofascista y, por supuesto, sobre el topo de Stalin incrustado en la Dirección General que se ocupaba de los asuntos españoles cuando estalló la sublevación de julio de 1936. Nadie, que yo sepa, ha explorado hasta qué punto el Kremlin estuvo al tanto de lo que se hacía y no se hacía en el Foreign Office de la época en relación con la nueva situación creada por el incipiente conflicto español.

P.S. En el libro que escribí sobre mis experiencias en la Comisión Europea narré una anécdota. Se trató de un pequeño percance que me ocurrió con un alto diplomático británico. En un momento me escribió una carta (entregada en mano) en el que criticaba alguna de las decisiones que servidor había tomado sobre cierto tema. Puso en copia al comisario y a otros colegas, entre ellos el gabinete del presidente Delors. No tenía razón y se equivocaba de plano.

La sangre se me subió a la cabeza. ¡Lo menos que podría haber hecho era llamarme o avisarme! Inmediatamente redacté, en inglés, la respuesta pero antes de enviarla pensé un momento. ¿No sería mejor que la viera mi mujer? Al volver a casa le conté lo ocurrido. Se echó a reir. Había actuado en español. Me dio una lección: en ciertos círculos (y desde luego en los Ministerios británicos) cuando se quiere demostrar un cabreo fenomenal el redactor de la respuesta la escribe en términos sumamente almibarados. Así que al día siguiente envié la nueva redacción, con copia al comisario y al resto de los destinatarios de la misiva inglesa. Uno de mis subordinados, francés, vino a verme para expresarme su preocupación por el tono, a su parecer humillante para la Comisión. Con el imprescindible tono de autosuficiencia le dije algo así como “como buen francés, no conoces a los ingleses. Ya verás”. Y, en efecto, lo vimos. El destinatario se disculpó en todos los tonos posibles. Desde entonces nos invitó varias veces a los champagne parties que organizaba en su residencia los domingos por la mañana. Moraleja: conviene entender el mundillo mental y cultural en el que se redactan los despachos diplomáticos. Eso sí, subí enteros en la apreciación de mi inmediato superior, un belga que había trabajado con ingleses en la Résistance contra los nazis.

Sus intereses han abarcado desde Germánicas y las viejas economías de dirección central a la política económica, exterior, de defensa y seguridad, las relaciones internacionales y la historia (de Alemania, Estados Unidos, España) que es su auténtica pasión.

Sus intereses han abarcado desde Germánicas y las viejas economías de dirección central a la política económica, exterior, de defensa y seguridad, las relaciones internacionales y la historia (de Alemania, Estados Unidos, España) que es su auténtica pasión.